Gesten noch verabschiedete Sepp sich via Taxi zum Heimflug. Blieben also Rob und Nico als Team zurück. Die Nacht wurde kurz, da Abends zuvor noch eine Minibus-Reise nach Pataya gebucht (350 B = 8,70€) wurde und selbige um ca. 6:00 los geht. Um 5:44, eine Minute vor dem Wecker klingelt das Telefon – man würde uns schon erwarten. Aus unserem geplanten Thai-Zeit-Überbrückungs-Frühstück wird also nichts. Im Minibus hängt die mittlere Sitzreihe am sprichwörtlichen Seidenen Faden.Eine Schnur hält sie zwischen Vorder- und Rückbank. Den Hauptteil der Strecke fahren wir aber zum Glück mit einem neueren Minibus. Es gibt sogar Gurte und Kopfstützen. Unterwegs wittert der Fahrer ein Zusatzgeschäft. Für 40 B p.P. würde er uns zur einem Strandabschnitt fahren (praktisch früher herauslassen). Wir lehnn dankend ab und suchen uns am offiziellen Endpunkt zunäächst eine WLAN+Frühstücksgelegenheit. Nico hat schnell ein nettes Hotel herausgesucht und wir können ein Taxi dorthin nehmen. Doch hier beginnt wieder das Handelsgezeter. Leider ist Pattaya soo touristisch, und die Taxler sind so verzogen, dass hier keiner jemals mit Taxameter fährt. Selbst eigenmächtiges Einschalten funktioniert hier nicht mehr. Notgedrungen zahlen wir 180 B (=4,5€) für 9km Fahrt. Derweil läuft der Taxameter immer noch weiter und kommt auf gerade einmal auf 88 B. Das privat geführte Hotel ist fein und klein. Wir legen uns nach einer Abkühlung im Pool hin und der Nachmittag verläuft ruhig und entspannt.

Autor: ro

Reisebericht: Ich bin dann mal weg – 5 Tg. Arabien, 3 M. Südostasien, 3 Wo. Neuseeland, Südsee und 1 Jahr Kanada

…und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Arbeit beenden und einfach abhauen? Klingt wie der oft zitierte und ebenso oft vereitelte Traum vieler Arbeitnehmer. Doch er ist realisierbar. Und frei nach dem Motto „Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum“, habe ich diese Reise angetreten. Ich werde hier von Vorkommnissen , Begebenheiten und Zuständen der o.g. Regionen erzählen und lade euch ein, mir dabei Gesellschaft zu leisten. Tatsächlich ist meine Route noch nicht einmal zu einem Viertel geplant. Es werden also dank Internet ständig spontane Entscheidungen getroffen.

Wie schafft man das „einfach so“?

Ganz einfach so geht es nicht – und geplant werden muss sowieso. Aber das

Geheimnis liegt darin, es einfach zu machen. Für den Rest findet sich dann schon

eine Lösung – besonders, wenn die Zeit knapp wird. Daher: Man sollte sich einen

Grund zu suchen und noch wichtiger, sich ein Datum setzten, an dem es los geht.

Dann die eigenen Fix-Kosten reduzieren und los gehts.

Zugegeben – jeder kann das auch nicht. Es gibt bestimmte Gründe, die einen an den

aktuellen Standort ketten. Gesundheit und Kinder sind die wichtigsten zwei. Doch die

Arbeit oder Alter ist es nicht. Und wirklich viel Geld braucht man auch nicht – etwa

4000€ reichen für mehrere Monate. Das sollte man sich als durchschnittlicher

Arbeitnehmer schon mal leisten können.

Man gibt zwar seine Arbeit und eventuell sogar seine Wohnung auf; Aber wer gut ist,

kann immer wieder zurückkommen und findet eine neue Arbeit oder kommt gar bei

seinem alten Arbeitgeber wieder unter. Außerdem: Woher soll man wissen, ob es

woanders nicht besser ist, wenn man es nicht selbst mal gesehen und ausprobiert

hat?

Der Trip:

Eigentlich wollte ich schon vor 6 Wochen vor Start was dazu schreiben sowie meine

Vorbereitungen etwas umreißen – doch der Stress hatte mich sowohl noch beim

Arbeiten, als auch dann beim Countdown fest im Griff und einige pers. Treffen

standen natürlich auch noch an. Daher erst jetzt: Ich bin die ersten 2 Wochen mit

meinem Bruder und einem Freund unterwegs. Es geht zunächst 5 Tage in die VAE

und den Oman (Dubai, Maskat, Abu-Dhabi). Dann fliegen wir naxh Singapur, bleiben

dort einige Tage und machen uns dann nach Kuala-Lumpur auf. Von dort geht es via

Flug einige Tage nach Kambodscha (Siem Reap) um Angkor Wat zu besichtigen.

Schließlich geht es auf dem Landweg nach Bangkok, wo sich unsere Wege trennen.

Ich werde ab da noch weitere Länder bereisen und spontan entscheiden, wo es hin

geht.

Warum macht man / ich sowas?

Ich habe es also getan – gekündigt und bin davon. Genau genommen, kann ich zwar

als Selbstständiger nicht kündigen, aber ich habe meine geregelte Geldquelle

gekündigt und lebe nun von meinem Ersparten. Ziel ist es, neben dem Reisen und

Erleben, dem Alltagsstress zu entkommen und neue Horizonte zu erreichen.

Intensiver zu leben. Vielleicht auch: Lange aufgeschobene Dinge zu Erledigen. Ruhe zu

finden.

Wertpapierorder: Nie ohne Limit!

Ein guter Hinweis, den man immer wieder hört – und – er sollte beachtet werden. Ich werde das mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Sie mag erfunden oder echt sein – egal. Auf jeden Fall ist sie realistisch.

Kurz zur Sache: Wenn man ein Aktienpaket bei seiner Depotbank kauft (eine Order aufgibt), gibt es diverse Parameter. Unter anderem gibt es ein Feld namens Lim, dazu Handelshinweise und Zusätze (u.a. „Ganz oder gar nicht“). Mit letzterem teilt man dem Handelsplatz mit, dass eine Oder nicht gestückelt werden darf, sondert als Ganzes zu einem einzigen Preis durchgeführt werden soll. Füllt man das Feld Limit aus, wird die Order zu dem dort angegebenen oder zu einem besseren Preis ausgeführt – keinesfalls jedoch zu einem schlechteren Preis. Lässt man das Feld leer, handelt es sich um eine sogenannte „Bestens“-Oder. Die Börse wird die Order also zu einen möglichst günstigen, womöglich aber erheblich schlechteren Preis durchführen. Das ist der Knackpunkt.

Die Geschchte.

Es war einmal ein Student, der hatte ein Depot bei einer Onlinebank und 900€ auf dem Verrechnungskonto. Er suchte nach einer leicht riskanten aber schlauen Anlage, um damit Gewinn zu machen. Er kam dabei auf einen Pennystock – also eine Aktie, die nicht einmal mehr einen Cent wert war. Irgendwie fühlte er, könne die Aktie nur mehr steigen. Der Student erkor 600 seiner 900€ zu Spielgelt aus und gab bei seiner Bank eine „Bestens“-Order für diese Aktie auf. Da sie gerade bei 0,00667 € stand, orderte er 90.000 Stück. Doch das war ein Fehler. Die Order wurde gestückelt ausgeführt. Es gab kein einzelnes Angebot zu 0,00667€, das groß genug gewesen wäre. Die erste Tranche von 300 Stück kam noch zu 0,0067€, doch die zweite Tranche lag schon bei 0,095 €, die dritte Teilausführung ergab einen Preis von über 1 ct. Und jede Teilausführugn lag im Preis höher. Am Ende des Tages hatte der Student 90.000 Aktiein Depot und -13.000€ auf seinem Verrechnungskonto. Puh – da ist wohl Etwas schief gelaufen. Nun ist die Bank hinter ihm her und versucht ihre 13.000€ wieder einzutreiben.

Was ist passiert?

Der Student hat also par seiner Kauforder den Markt verändert. Dies war nur möglich, da der Markt rund um diese Aktie sehr ausgetrocknet ist. Wäre es ein volatiler Markt, wie z.b. rund um die Aktie Siemens, dann wäre auch eine „Bestens“-Order ohne Probleme und Preisverwerfungen durchgelaufen. Aber 90.000 Stück in einem schwachen Markt – das kann den Markt spürbar beeinflussen. Hätte er seiner Order ein Limit mitgegeben, dann wäre der Preis nicht gestiegen und über die gesamte Order stabil bei unter 1ct geblieben. Und er hätte keinen negativen Kontostand. Unter Umstände wäre aber auch die Order noch nicht komplett ausgeführt (weniger als 90.000 bisher erhalten) bzw. hätte einfach länger gedauert.

Wie konnte es dazu kommen?

Das liegt in der Art, wie eine Börse oder ein Handelssystem aufgebaut ist. Zunächst gibt es dort ein Orderbuch. Dort kommen alle Orders von extern hinein und verbleiben dort so lange, bis sie ausgeführt wurden, oder bis ihre Gültikeit erlischt. Im Moment akzeptiert XETRA Orders, die bis zum Ende des Folgemonats gehen. Der Marktpreis ergibt sich nun durch die Limit-Angaben in den Orders im Orderbuch UND dem Zusatz „Ganz oder gar nicht“. Es gibt verschiedene Methoden um den Handelspreis zu bestimmen. Klassischerweise ist es der Preis, zu dem der größte Umsatz gemacht wird. Daher hat sowohl das Limit, als auch der Zusatz „Ganz oder gar nicht“ einenEinfluss darauf, wo der Marktpreis hinwandert. Können nämlich Teiloders ausgeführt werden, dann wandert der Preis und ermöglicht wiederum, dass evtl. weitere Teiloders aktiviert werden können – zu einem dann anderen Preis. Kann eine Order dagegen ob ihres Limits nicht ausgeführt werden, verbleibt sie so lange im Orderbuch bis genug gegenpolige Orders hereinkommen, die ein passendes oder gar kein Limit haben. Natürlich haben noch mehr Parameter Einfluss und alles ist viel komplizierter. Aber im Grunde läuft es so.

Das Ende

Dass am Ende -13.000€ auf dem Konto steht ist natürlich böse und sollte eigentlich durch die Bank verhintert werden – noch dazu, wenn sie sich jetzt aufgegt. Doch warum wurde das nicht verhindert? Vermutlich, weil die Bank das Wertpapiergeschäft extern (z.b. bei XETRA) durchführen lässt und erst danach das Ergebnis erfährt. Normalerweise (in volatilen Aktien) sind solche Sprünge nicht drin und es ist genug, wenn die Bank einen Plausibilitätstest durchführt: Aktueller Kurs x Stück + Ordergebühren < Kontostand.

Wir lernen also daraus: Gib eine Order nie ohne Limit auf. Was aus dem Studenten wurde ist mir unbekannt; doch wenn er nicht gestorben ist, prozessiert er heute noch.

Cappuccino Panscherei

Das Problem

Es ist schon ganz schön dreist, was einem da bei den Bäckern und Cafés manchmal – nein – oft angeboten wird und sich am Ende Cacppuccino nennt. Die Italiener würde das blanke Entsetzen packen – so wie mich.

Was ist Italien doch nur für ein birllantes Land. Man kann quasi blind in die schlimmste Spelunke gehen und bekommt fast sicher einen guten Espresso oder Cappuccino. Die Espressi werden quasi ausschließlich mit sog. Siebträgermaschinen unter hohem Druck (9 bar) und 90°C Wassertemperatur gepresst. Sie geraten dadurch vollmundig, kräftig, haben eine Crema und enthalten kaum Bitterstoffe. Für einen veritablen Cappuccino fehlt nun nur noch ein wenig aufgeschäumte Milch. Durch das Schäumen der Milch mit einer Dampflanze gewinnt diese an Volumen und Cremigkeit. Zusammen mit dem Espresso ergibt sich ein leicht nussiger, cremiger Geschmack. So sollte es sein. Aber beim Schäumen kann einiges schief gehen: Zu viel Dampf verwässert die Milch, zu häufiges Aufschäumen (abgestandener Milchkannen!) auch. Erhitzt man die Milch über 70°C beginnt sie sich zu verändern: Sie verbrennt und schmeckt schlecht. Weiters kann man das Aufschäumen schlecht machen und dabei grobporigen, sog. Bierschaum produzieren. Schließlich wird nur allzu häufig Schaum von Vollautomaten gemacht, der mehr schlecht als recht gerät.

Die Italiener bekommen das Aufschäumen komischerweise auch in der hinterletzten Spelunke gut hin. In Deutschland ist es dagegen ein Trauerspiel. Viele Betriebe qualifizieren ihre Mitarbeiter nicht für die Tätikeit als Barista. Man denkt wohl, das ginge so nebenbei. Daher trifft man oft auf unqualifiziertes Personal, die die Maschinen falsch bedienen.

Milch wird in risigen Kannen 10 Mal wieder aufgeschäumt. Dadurch kommt schon eine relativ wässrige Brühe raus. Es landet mehr Wasser in der Milch als gut für sie ist. Bierschaum ist Standard, feinporiger Schaum eine Seltenheit. Zwar haben übliche Milchaufschäumerkännchen ein eingebautes Thermometer, doch wissen viele Leute nichts damit anzufangen. Milch wird zu heiß – kochend Heiß – gemacht. Die Milch verbrennt und schmeckt auch so. Zusammengeschüttet ergibt es eine fürchterliche Plörre. Dann gibt es die Variante „automatische Dampflanze“. Man stellt eine Kanne voll Milch unter die Dampflanze, den Rest erledigt die Maschine. Doch auch der Automat scheitert. Nicht selten ist schlechte Sauberkeit der Grund fürs Scheitern. Milchreste verhindern zuverlässig ein gutes Ergebnis. Selten aber doch gibt es sogar Cappuccino-Varianten mit Filterkaffe als Grundlage – igitt. Das geht gar nicht. Eine andere, schlechte Variante ist die vollautomatische Maschine. Hier gibt es beim Milchaufschäumen genau die gleichen Probleme: Zu heiß, zu wässrig, zu grobporig. Wollte man sich in einem automatischen Café vielleicht mal doch Beschweren, erhält man Antworten wie „Da ist ein Knopf – den drücke ich und es kommt immer das geiche raus“.

Und als ob das ncht genug wäre, kostet ein besserer Cappuccino oder Espresso in Italien nur fast die Hälfte.

Hilfe

Wer sich als Barmann/frau nicht kalt erwischen lassen möchte; hier die Anleitung, wie es geht:

Espresso sollte schon klar sein. Selbstverständlich ist, dass die Maschine sauber und gepflegt ist und den Druck von 9 bar sowie Temperatur 90°C anwendet.

Milchschaum:

- Man nehme eine Metallkanne (Aufschäumkanne) und mache sie halb(!) voll kalte(!) Milch. Wichtig, denn wir werdend das Volumen verdoppeln und wir brauchen Zeit ehe sie zu heiß ist.

- Dampflanze vobereiten: Säubern, heizen und einmal durchpusten, bis nur noch Dampf kommt.

- Dampflanze eintauchen, einen Finger an die Wand des Kännchens legen und „Gas geben“.

- Nun kommt das abwechselnde Stechen und Rollen. Hierin besteht die Kunst.

- Stechen: Mit der Spitze der Dampflanze knapp oberhalb der Oberfläche neue Luft in die Milch hineinblasen. Man hört dann ein charakteristisches Pffffft. Dabei ein wenig die Position variieren. 5-10 sekunden lang – je nach Gefühl und gewünschter Schaummenge.

- Nun kommt das Rollen: Mit der Dampflanze auf eine mittlere Milch-Tiefe gehen, leicht schräg stellen und etwas an den Rand der Kanne halten. Nun sollte die Milch beginnen zu rotieren und einen Strudel bilden. Die zuvor eingeblasene Luft verteilt sich. Nach 7-14 sek wieder zum Stechen übergehen.

- So lange wiederholen, bis der Finger an der Kannenaußenseite nicht mehr kann. Ca. dann sind 70°C erreicht. Mehr sollte es nicht werden, sonst schmeckt die Milch bitter und verbrannt.

- Zum Abschluß die Kanne noch etwas auf der Arbeitsplatte aufstoßen. So kommen die großen Blasen an die Oberfläche und platzen dort. Der Milchschaum wird also feiner und homogener.

- Inhalt des Kännchens über einen Espresso in einer Cappuccinotasse gießen. Dabei zunächst den Schaum mit einem Löffel zurückhalten, aber zum Schluß frei geben. So entsteht eine schöne Kapuze – daher der Name.

- Zuletzt: Dampflanze mit einem feuchten Lappen und einem kurzen „Gas geben“ reinigen.

Ich hoffe dass der eine oder andere hierdurch zum Barista wird und ich zukünftig besseren Cappuccino genießen kann – ohne Angst davor ins Klo zu greifen.

Einige eventuell hilfreiche Videos findet man auf youtube:

WPF Dependency Properties von innen Setzen

Entwicklung eines WPF-Composite-Controls mit Dependency Properties (aka. Abhängkgeitseigenschaften)

Ab und zu muss man bei der Etnwicklung von WPF-Oberflächen neue Controls erstellen. Nun gibt es verschiedene Arten von Controls. Man unterscheided sog. Lookless Controls und Composite Controls. Erstere sind quasi rein nur eine von UIElement abgeleitete Datenstruktur. Das gesamte Verhalten, das Aussehen und die modifikation der Datenfelder (die Dependency Properties) geschieht über Styles und dort wiederum mit Triggern und Binungen. Darum soll es hier aber nicht gehen. Hier geht es um die andere Art von Control: Um Kompositum-Kontrollelemente bzw. User-Controls. Also in Etwa ein Panel oder ein Window. Mehrere Controls sind in einem neuen Control zusammengepfärcht und interagieren intern miteinander, während sie nach außen hin wie ein einziges auftreten. Dies lässt sich mit und ohne View-Model machen. Man hat also die Wahl zwischen MVVM und code behind. Je nach komplexität des Kontrollements ist es entweder sinnvoll oder einfach Overhead, ein View-Model dazu zu bauen. Hier soll es jetzt um ein einfaches Control gehen und daher greifen wir auf code behind zurück.

Das Control

Entwickelt wird ein Datei-Auswahl-Control. Es besteht aus einem Label und einem Button. Klickt man den Button, so erscheint ein Datei-Öffnen-Dialog und die fürderhin ausgewählte Datei wird angezeigt. Gleichzeitig hat auch die extern sichtbare Eigenschaft „FileName“ ihren Wert geändert und alle Bindungen darauf ändern sich mit. Die Wahl fällt auf ein Control mit Code-Behind. Somit können wir einfach auf das Click-Ereignis des Buttons reagieren. Dort muss dan aktiv der Wert der Eigenschaft geändert werden. Tatsächlich ist hier par Bindung das Control sein eigenes View-Model.

Bestandteile:

Vorgehen

Zunächst benötigen wir ein Control.

Daher legen wir eine XAML-Datei an und passend dazu eine Code-Behind-Datei. Wir erben von System.Windows.Control.

und

Controlaufbau

Das Control besteht aus zwei weiteren Controls: Button und Label. Wir fügen beide ein und Binden das Label an die noch zu erstellende Eigenschaft FileName. Damit das nacher funktioniert, muss die Source noch korrekt sein. Wir erreichen das recht einfach, indem wir dem Conttol(!) den DataContext setzen und auf sich selbs verweisen lassen. Das Control ist

so gesehen sein eigenes View-Model.

Abhängigkeitseigenschaften

Zur erfolgreichen Bindung benötigt das Control noch eine Dependency Property FileName:

mah beachte, wie per FrameworPropertyMetadata ein Standardwert mitgegeben wurde und die Bindungsoptionen standardmäßgig auf TwoWay definiert wurden. Dies hat im Folgenden den Vorteil, dass man von Extern (bei Verwendung) nicht bei Binungen Mode=TwoWay angeben muss.

Events

Wir wollten es einfacher mit dem Button. Nun fehlt noch der Eventhandler:

Man beachte hier die beiden Aufrufe der von DependencyObject stammenden Methodena: SetCurrenValue und ClearValue. Damit wird der Wert bzw. die Bindung hinter einem Dependency-Property geänder bzw. auf den Std.-Wert (aus den Metadaten) zurückgesetztgesetzt. Verwendet man vergleichsweise dazu GetValue/SetValue wie in der Implementierung des CLR-Properties, zerstört man die Bindung. Das wäre fatal, da dann die Funktionalität zusammenbricht. An dieser Stelle sein noch kurz auf die Doku verwiesen… Demnach seien CLR-Getter/Setter nur so zu implementieren, wie hier gezeigt. Nur Aufrufe von GetValue/SetValue und keine weiteren Aktionen nebenher. Denn WPF ruft gerne selbst GetValue/SetValue mit passenden Parametern auf und umgeht dabei die CLR-Properties. Zusatzaktionen

muss man daher in passenden PropertyChanged– bzw. CoerceValue– oder ValidateValue-Callbacks machen. Auf selbige wurde hier verzichtet.

Eingebaut

Nun sehen wir uns noch an, wie dieses Control zu verwenden ist. Dazu wurde ein WPF-Fenster gestaltet, dass dieses Control verwendet und gleichzeitig einen Textblock an unsere neue Dependency-Property bindet:

… es ist kein Code-Behind nötig….

Man beachte, wie zunächst der text „aus window“ im Control steht, und später der Wert aus dem Eventhandler des Controls (siehe im Code: cancel oder OK-Zweig).

Programmiersprachen und Metadaten

Schaut man sich heute mal so den Quelltext eines mittleren Programms an, welches in C, C++ oder ähnlich geschrieben ist, wird man feststellen, dass es von Metadaten und Stringlisten nur so wimmelt. Der Grund ist klar die komplexität des Programms. Verursacht durch die Anforderungen die nach Flexibilität verlangen. Vereinfacht gesagt reicht eine Enumeration als Typ nicht mehr aus – stattdessen wird zusätzlich oder ersatzweise eine Liste oder ein Feld mit Zeichenketten und oder Konstanten angelegt. Oder es werden zusätzliche Elementvariablen in Klassen oder Strukturen eingeführt, die Metadaten zu ihren Objekten halten oder oder oder.

Sieht man sich dagegen ein Programm in einer verwalteten Sprache an wie Java oder .Net, stellt man ähnliches fest aber weit weniger. Meist sind die Programme komplexer geworden, weil nun mehr Freiheiten bestehen. Aber eigentlich benötigen sie derartiger Hilfskonstruktionen weniger. Stattdessen wird Reflexion häufiger eingesetzt. Typen (z.B. eine Enumeration) werden einfach definiert und verwendet (klassisch, Lehrbuch) und wenn die Anforderungen komplexer werden, werden diese Typen reflektiert. Man verlässt sich auf die von der Laufzeitumgebung bereitgestellten Metadaten und inspiziert sie / verwendet sie passend.

Das Resumé aus dem Ganzen ist nun: Früher, in den kompilierten Sprachen gab es wenig bis keine Metadaten. Ergo führen viele Programme im Quelltext welche ein (die aber nur eher schlecht mit den eigentlichen Daten (Kode) integrieren). Man stellte also fest, dass quasi jedes etwas komplexere Programm solche Metadaten benötigt. In der Folge berücksichtigte man das bei der Entwicklung von verwalteten Sprachen und sagte sich: Lass uns gleich für alle Typen zwangsweise Metadaten einführen und mitschleppen. So ist es bei Java, C# und .Net also möglich, Reflexion zu verwenden und Daten über Typen zu ermitteln. Überdies erlauben beide Sprachen das Anfügen von zusätzlichen Metadaten in Form von Attributen bzw. Annotationen. Das hat letztlich zu einem neuen Stil in der Entwicklung geführt. Man verlässt sich nun mehr auf Metadaten im Typsystem und legt Dinge generischer aus. Zwar werden Programme dadurch langsamer aber auch flexibler, stabiler und besser wartbar.

Über die Möglichkeit, die das Generieren neuer Typen zur Laufzeit angeht, lasse ich mich ein andermal aus.

Brennweiten oder irre ich

Da habe ich es grade wieder gelesen. Vor mir ein C’t-Artikel, in diesem Fall über Camcorder und es geht um Brennweiten und wie wenig Weitwinkel da angeboten wird. Dazu steht dann eine Zahl mit Einheit: 30mm

Tut mir leid, aber das ergibt für mich in keinr Weise Sinn. Es könnte genauso gut 3dl oder 27Siemens da stehen. Ich bin bis dato was Linsen angeht ziemlich unbeleckt und nicht aus der Vergangenheit belastet. Aus meiner SI-Basiseinheiten-Schulzeit würde ich da auf Winkelgrade (alt,neu,bogen) oder Steradiant, weil Raumwinkel tippen. Aber Millimeter für ziemlich sinnlos halten. Das ist wohl so lange sinnfrei, wie nicht dazu gesagt wird, dass es die 30 mm sind, die der Sand in einer 20kg fassenden Sanduhr sich stapeln muss, ehe es die gleiche Dichte hat, wie eine Wassersäule in einem mit 2N aufgespannten, kreisrunden Plastikfolienbecken, dass sich dann in dem Biegeradius ausbäult, wie eine vergleichbare Linse. Und wir sind immer noch nicht bei Winkel angelangt.

Tatsächlich – so viel habe ich dann doch schon Vorbelastung – geht es dabei um ein Kleinbildäquivalent. Doch was heißt das schon wieder? Auch dort ergibt Millimeter nur über Umwege Sinn. So könnte z.B. der Fokuspunkt 30mm vom Linsenzentrum entfernt sein. Alles mit der Voraussetzung, dass die Linse wiederum ein Kleinbild (x * y mm²) im Fokus hat und da die Linse symmetrisch ist, ebensoweit von der Filmebene weg ist. Jetzt könnte man hergehen und von der Filmgröße (durch verlängern der Fokuslinien/ lineare Vektorrechnung) auf die Größe eines weiter entferntes Objekts schließen. Zusammen mit der bekannten Entfernung lässt sich nun ein 2D-Öffnungswinkel errechnen.

Da war er wieder, der Winkel. Es heißt ja auch Weitwinkelobjektiv. Einen Raumwinkel ist doch gerade der Kegel, der dem Sichtfeld eines Linsensystems entspricht. Also was läge näher als dessen Öffnungswinkel als Angabe für die Weitwinkeligkeit zu nehmen? Kaum etwas. Nur kann man sich dabei auch auf ebene Winkel (altgrad, neugrad, bogenmaß) beschränken – mithin sind die relevanten Linsen alle rotationssymmetrisch. Der Öffnungswinkel wäre dann die, für jeden Schulabgänger vorstellbare und nachvollziehbare Einheit dafür.

Warum geht alles immer so histörchenverhaftet und umständlich?

Als nächstes könnte ich auf Drücken herumhacken, die in mm gemessen werden. Wenn man weiß, dass man Quecksilber bei 20°C und auf der Höhe 0 bei Kolbendurchmesser sowieso mit innendruck z haben muss, dann ist ja alles klar. Aber wer hat das schon bei der Hand? Es wird dann in mm verglichen aber bitte – Millimeter sind bei ISO keine zulässige Einheit für Druck, zudem das Beispiel abhängig von mehreren äußeren Faktoren ist. Also alles Mist. Außer Pascal.

Geld in Kuba

Kuba ist ein komisches Land – zumindest was Währungen angeht (aber auch in vielerlei anderer Hinsicht). Hier soll es aber ausschließlich um das liebe Geld gehen und wie man es nach Kuba bekommt. Mag der durchschnittliche Kubaner auch nur umgerechnet 8€ pro Monat verdienen, kosten „westlichere“ Dinge dort ganz normal westliche Preise. Es bekommt der Kubaner für seine nationalen Peso (Peso nacionale) zwar Erdäpfel, Annanas und meist minderwertige kubanische Gegenstände, doch wenn es etwas ausländisches oder Milch sein soll, sind Devisen gefragt. Damit ist der CUC, der Peso convertible gemeint. Er ist die Währung für Touristen und alles was Touri-Dienstleistung oder chinesisch-westlich ist (Mikrowelle).

Doch wie kommt man an den CUC? Über die staatlichen „cambios“, Wechselstuben. Dort nehmen sie eine Hand voll Devisenwährungen, aber eigentlich keine US-Dollar. Diese sind namentlich von US-Seite nicht auf Kuba erlaubt. Dennoch werden sie genommen – aber nur mit einem Strafabschlag von 11%. Das ist also richtig doof, wenn man statt mit EUR, Sfr, CAD, AUD oder Pfund mit USD gekommen ist. Die Cambios nehmen auch westliche Kreditkarten, außer wenn das Heimatland der ausstellenden Bank USA ist. Da der CUC aber keine konvertible Währung ist (haha, daher heißt er wohl auch konvertierbarer Peso!), buchen sie einen Betrag in USD ab. Da kommt dann schnell ein Sümmchen Kosten zustande. Z.B:

- 3-5% Bargeldabhebung (vorschusszins) bei Kreditkarten min. 5€

- 1,5% Auslandseinsatz

- 11% USD-Tauschaufschlag

Angeblich ist es bei Mastercard und Sparkasse besonders schlimm.

Es empfiehlt sich daher ein hübsches Sümmchen (empfohlen werden min. 500€) bares mitzubringen. Doch Bargeld bekommt gerne auch mal Füße und das ist dann schlecht. Aber Kuba ist eigentlich ein sehr sicheres Land, was das angeht. Dennoch habe ich mich beim rumtragen von 1500€ nicht so doll gefühlt.

Doch es geht auch anders*: In den größeren Städten gibt es durchaus Geldautomaten. Die meisten zahlen Peso nationale aus, einige haben zusätzlich auch CUC. In diesem Falle prangt ein VISA-Logo darauf. Uns wurde alles mögliche zum Thema Strafgebühren erzählt. Ich habe es ausprobiert. Und bei Einsatz der richtigen Karte lohnt es sich durchaus!

Erstens: Es geht nur mit VISA-Karten. Zweitens: Je nach ausstellender Bank kann sie nicht akzeptiert sein. Drittens: Vermutlich sind Debit-Karten (abbuchung in 3 Tg.) eher akzeptiert. Viertens: Die Gebühren hängen von der augebenden Bank ab. Fünftens: Kartenaussteller darf nicht VISA-USA sein, Visa-Europa geht (Nicht US-Ausstellerbank).

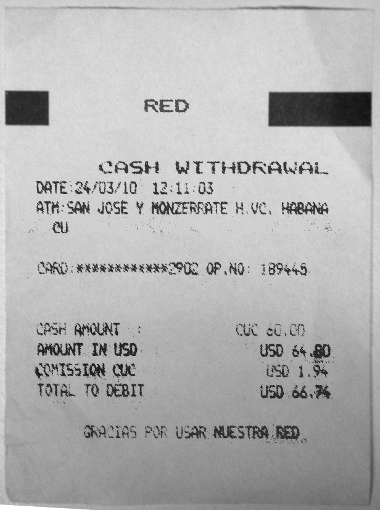

Ich habe zwe verschieden VISA-Karten getestet: Die von Cortal Consors wurde nicht akzeptiert. Die VISA-Karte von Comdirect hat funktioniert. Es wird gemunkelt, das auch die Karte der DKB funktioniert. Hier die Transaktion auf meinem Konto und am Automaten:

Abhebung von 60 CUC, Mit Gebühr 1,94 USD ergibt sich eine Frembwährungstransaktion von 66,74 USD. Auf dem Konto sah das dann ähnlich dazu aus (leider Buchung zu diesem Beleg und Belege dieser beiden Buchungen verschlampt:

| 6.03.2010 26.03.2010 Lastschrift Einzug Buchungstext: | |

| VISA-KARTE NR. 42***********2 ATM METROPOLITANO SU,CIUDAD HABA 23.03. 44,50 CU KURS: 1,3324000 Ref. I1210084N3535771/2013 -33,40 |

|

| 25.03.2010 25.03.2010 Lastschrift Einzug Buchungstext: | |

| VISA-KARTE NR. 42***********2 ATM BPA SUCURSAL 829,SANTIAGO CU 22.03. 22,25 CU KURS: 1,3450000 Ref. H921008411954172/2302 -16,54 |

|

Für die Abhebung der 40 CUC am 6.3.10 ergibt sich somit ein Endwechselkurs von 1,197 : 1 ; Derweil haben die Wechselstuben für eien EUR gegen 1,25 CUC getauscht. Das ist jetzt nicht berauschend wil ca. 4% schlechter. Aber für die gewonnene Bargeldsicherheit ein Erfolg.

*Zumindest, wenn man in Deutschland wohnt bzw. sich als EU-Bürger bei einer hiesigen Bank ein Konto eröffnet. Comdirekt!

Santiago de Cuba

Nirgendwo sonst in Kuba gibt es mehr Jinteros als in Santiago. Man muss schon aufpassen, dass man nicht plötzlich in einem Taxis sitzt und wohin fährt, wo man gar nicht hin wollte. Daher gibt es hier an der Busstation auch einen extra Türsteher, der dafür sorgt, dass nur Gäste rein und raus kommen und Taxiverkäufer sich draußen die Füße platt stehen.

Für uns begann der Aufenthalt aber entspannter und doch aufregend. Der Viazul von Baracoa setzte uns abends ab. Wir hatten ein Casa Particular gebucht und uns war ein Taxi organisiert. Nachdem wir endlich unser Gepäck hatten gings raus zu unserem Taxisfahrer. Der setzte uns einige km weiter im Zentrum ab und wir wähnten uns am Ziel. Da das Casa weder unseren Erwartungen noch der Beschreibung im Lose entsprach machten wir und kurzentschlossen auf den Weg eine Alternative zu finden.

Wir hatten zwei Ideen und mussten kaum 50m gehen um ein Telefon zu finden. Nur: Irgendwie hatte ich da keinen Erfolg. Leute um uns versuchten uns zu vermitteln, dass hier gestern die Erde bebte. Daher sei wohl das Telefon kaput oder so. Wir schritten zu Plan B und liefen in Richtung mehrere Casas. Mann war das ne Hitze hier. 1,2,3 alle Besetzt aber es wäre nicht Kuba, würde sich uns nicht einer annehmen. Rechts, links, geradeaus … wo gingen wir hin? Aus Angst, dass die Nacht plötzlich 10 CUC mehr kosten könnte, verließen wir ihn. Nur um über umwege das gleiche Casa wieder zu finden. Es war OK, aber es war auch sehr warm und feucht. Irgendwann konnte man nichts mehr ausziehen. Wie wird es erst im Sommer hier in Santiago?

Wir verbrachten zwei Nächte hier. Als erstes wollten wir das nächtliche Santiago erkunden und essbares finden. Gesagt, getan. Wir speisten bei kubanischer Lifemusik. Ich bekam meine Fotos von nächtlich erleuchteten Prachtbauten.

Am Sonntag geliebten wir Einzukaufen, was uns sogar auch einigermaßen gelang. Es gibt sogar einen original Adidas-Laden hier! Wo die wohl die Ware herbekommen? Direkt aus ihrer chinesischen Produktion vermutlich. Nach dem ersten Einkaufstrubel untersuchten wir die Stadt. Wir marschierten über die meisten relevanten Plätze und Monumente, pausieren für ein Eis be Coppelia, umrundeten mal ein Militärkastell (in das man natürlich nicht hineingehen konnte…) bis wir schließlich beim ca. 4km entfernten Plaza de la Revolucion landeten. Hier ist zum einen der Viazul (Bus), also ein Wiedersehen und zum anderen eine monumentale Reiterstatue zwischen Eisenbalken und ein großer monumentaler Platz. Im Hintergrund sieht man das Stadion.

Nun sollten wir uns wieder Richtung Casa machen, doch wir ächzten schon recht gut durch die Mittagssonne und es war noch nicht mal Sommer! Für unsere Zielrichtung günstig gelegen war ein lang gezogener Park bzw. eine Straße mit Grün und Bäumen in der Mitte. Hier gab es Schatten und Bänke. Marcus pennte hier ein und machte sich alleine und über die Rum-Fabrik sowie den Hafen zur Casa. Meine Wenigkeit versuchte sich durch die City in Richtung Casa zu gelangen. Wie der Zufall so will treffen wir uns bei der Treppen-Straße wieder.

Die ist so steil, dass man eine Treppe baute. Daneben ist ein halboffenes Haus/Balkon, von dem man einen guten Blick über den Hafen hat. Zu Abed hatten wir ein Essen bei der Casa gebucht. Das war mal wieder eine Erleuchtung. Die Zubereitung der Krabben war einfach saugut. In der Folge waren wir erst mal breit. Ich erholte mich aber wieder und es zog mich nochmal raus. Sollte dies doch die letzte Nacht sein, wo ich ins „Casa de la Trova“ gehen könnte. Ein gleichnamiges Haus gibt es auch in jeder kubanischen Stadt. Es heißt etwa Haus des Lieds und dementsprechend findet man dort kubanische Lifemusik.

Dort angekommen stellte ich fest, dass in Santiago die Touristen abgezockt werden sollen. Die Casa Trova verlangte 5 CUC Eintritt und innen sind dann wohl nur Touris und Kommerzbands. Wer mich kennt, weiß was ich davon halte. Meinem Unmut darüber kurz luft gemacht war ich auch schon mit einem Kubaner im Gespräch, der meiner Meinung war. Wir zogen gemeinsam von dannen und er zeigte mir die angesagten Clubs der Stadt. Zwar meinten die Türsteher irgendwas mit kurzen Hosen (die ich an hatte), drinnen waren wir aber dann trotzdem. Aber auch gleich wieder draußen, denn es gab nur Musikkonserven. Alternativlos gingen wir zur Straßenbar an der Plaza de Dolores, ich lud ihn auf eine tuCola ein und wir unterhielten uns über eine Stunde in einem Straßencafe. Das war ein Spanischkurs! Überhaupt sprechen die Kubaner ein recht gut artikuliertes Spanisch bzw. Kastilisch. An diesem Abend fiel auch ich gut müde ins Bett.

Der heutige Tag sollte einen kleinen Abschied bedeuten. Derweil ich um 22Uhr einen Flug nach Havanna hatte flog Marcus schon mittags vom 8km entfernten Flughafen ins 644km entfernte Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. Ich wollte noch Etwas erleben, Marcus noch ein Wenig packen. Wir trennten uns daher schon recht früh. Meine Siebensachen dort zu Lassen und ein Abendesen in der Casa hatte ich zuvor noch arrangiert. Ich machte mich also auf und erlebte natürlich prompt auf den ersten 300m Etwas. Ich fand einen Begleiter, der mir die Stadt ein wenig zeigte. Mir fehlte noch der Hafen, der Bahnhof und die Rumfabrik. Er führte mich in etwa hin. Zwischendurch lernte ich noch einen seiner velen Freunde kennen. Ich werde ihn an diesem Tag noch zweimal sehen. Zudem traf ich meine Bekanntschaft von gestern wieder. Wie klein die Stadt doch ist? Das Hafenufer entpuppte sich als nette Promenade, aus der man noch etwas machen könnte. Der Bahnhof ist ein 70er-Jahre Stahlkonstrukt postmoderner Coleur, der zusehends verfällt. Nachdem wir uns trennten, landete ich irgendwie in der Einkaufstraße. Hier versorgte ich mich wie ein Kubaner gegen kubanische Peso mit Essbarem. Huhn und Banane frittiert. Da gibt es keine Probleme.

Zu einem Besuch in Santiago gehört noch das Castillo de San Pedro de la Roca, das die Bucht von Santiago vor Piraten schützte. Heute ist es öffentlich zugänglich und Unesco-Welterbe. Ich machte mich daher auf zum nahe gelegenen Parque Cespedes um mir ein Taxi zu der Festung zu besorgen. Nachdem ich ein guts Angebot herausgehandelt hatte stellte ich zu meiner Überaschung fest, dass ich mit einem 1954er Chevrolet fahren durfte. Der Besuch im Castillo verlief unauffällig – abgesehen von dem zwar warmen aber geilen Wetter und dem imposanten Bau. Der Ausblick war gigantisch.

Zurück in der Stadt, leicht fertig und heiß, wollte ich mich in der Casa frisch machen. Marcus war schon weg. Aber er hat seine Schuhe dagelassen. Wir hatten meinen Übersetzer verlegt. Vermutlich im Viazul irgendwo. Beides zusammen brachte mich auf die Idee, die Schuhe gegen eine Fahrt zum Bus-Terminal und zurück einzutauschen. Der erste Versuch am Parque Cesperes ging schief, aber dann fand sich einer, dem sie passten und der zu dieser Aktion Lust hatte. Toll! Am Terminal fand sich auch ein Verantwortlicher. Hin, her, telefonier. Angeblich sei das Ding in Havanna, im Hauptbüro aufgetaucht… Gut. Aja und 1 CUC würde ihm für diese Dienstleistung auch noch zustehen. Pfft diese Südkubaner! Nun einen halben hat er dann doch bekommen für die gute Nachricht. Glücklich sah er nicht aus. Zurück im Zentrum blieb also nur mehr zu Abend zu essen und dann Adios zu sagen. Nach dem Essen wieder zum Platz um das für heute dritte Taxi zu organisieren.

Baracoa

Dieses fast schon Dorf liegt im südöstlichsten Ende Kubas. Man erreicht Barakoa nur über Santjago und eine sehr serpentinenreiche, in den 1960ern gebaute Straße, die die dortige Bergkette überwindet. Ihres Zeichens älteste Stadt (ex Hauptstad) Kubas, war sie lange nur per Schiff erreichbar. Erst gibt es noch ein Stück Autobahn (ja sowas hat Kuba – allerdings geht man dort auch zu Fuß oder zu Pferd), dann Landstraße mittlerer Qualität. Auf dem Weg kommt man durch Guantánamo (die Stadt) durch. Das was wir gesehen haben (nicht viel mehr als der Busbahnhof) war nicht schön und die Basis Guantánamo Bay haben wir eh nicht betreten/gesehen.

Angekommen in Baracoa meldeten wir uns bei Rafael und übernachteten in seiner Casa. Qualität gut. Es gab hier mal wieder diese berühmt berüchtigten Brauseköpfe mit Sromanschluß. Bei mir ging es, Marcus hatte aber kaltes Wasser und ein Leck nach oben – gefährlich. Der Duschkopf wurde schnellstmöglich gewechselt und es gab wieder warmes Wasser. Doch alsbald Marcus wollte, war es wieder nur kalt. Das ist Pech zumal etwas ähnliches schon in Carmagüey passierte.

Diese Ecke Kubas ist bekannt für ihr gutes kreolisches Essen. Es wird erzählt man mische hier mehr Kokosnußmilch ins Essen. Und tatsächlich… hier hat es uns wieder mal ziemlich gut geschmeckt. Einmal mit und einmal ohne K-Milch.

Unsere Freizeit gestalteten wir am ersten Tag auf der Dachterasse bei Kaffee und Keksen und schlendernd in der „Innenstadt“ von Baracoa.

Der zweite Tag führte uns auf eine Tour. Wir machten eine Wanderung durch den nahe gelegenen Urwald und konnten noch in den dort fließenden Gewässern baden. Dazu gab es frische Kokosnuß. Abschließend hatten wir noch eine Stunde an einem der Hausstrände von Baracoa.

Ich gestaltete noch mit einem Freund aus der Tour den Abend um noch ein wenig vom Nachtleben und der Kunst mitzubekommen.

Am Dritten Tag galt es nur mehr den Bus zu finden und zu hoffen, dass wir noch mitkommen. Das war nur halb sicher, da wir weder reserviert hatten noch es konnten. Bei Viazul werden immer einige Karten für die folgenden Halte reserviert und es gibt erst 3min vor Abfahrt die letzten Karten zu kaufen. Wirklich Sorge hatten wir nicht, aber sicher war es auch nicht. Es waren wohl noch so Plätze 6 frei. Dann konnte es wieder die Straße der 1000 Serpentinen nach Santjago zurückgehen.

Es scheint hier ein wenig wärmer, ärmer aber kultivierter zu sein – auf jeden Fall aber einen Besuch wert. Den berühmten Tafelberg konnten wir mangels Zeit/ Tour an unserem Tag nicht machen – Mist.