Wireguard, dieses VPN kann einen ganz schön beschäftigen. Zunächst vermutet man die Funktionalität anders gelagert, ehe man später herausfindet, wie es ist und es korrekt macht. Um diesen Weg zu vereinfachen, habe ich mir gedacht, dass ich mal einige klärende Sätze los werde und meine paar Skripte dazu gebe, mit denen ich das Ganze Management ziemlich einfach gestaltet habe.

Wireguard das Wesen

Wireguard ist toll simpel und doch in der Konfiguration sehr komplex. Zumindest, wenn man unbedarft ran geht, versteht man erst mal nicht was eine gute Konfiguration ist und welche Randparameter einzuhalten sind.

Erkenntnis

Die Erkenntnisse dazu sind:

- Wireguard ist eine Punkt-zu-Punkt VPN-Verbindung. Das heißt, es werden keine Netze verbunden sondern immer nur zwei Interfaces miteinander.

- Daraus leitet sich die Folge ab, dass der Verkehr also über das einzurichtende Zwischennetz geroutet wird.

- Ein Paket wandert also von einem Netz durch den Forwarder in das VPN-Netz und auf der anderen Seite in das ferne Netz, wieder durch den Forwarder des VPN-Routers.

- Wireguard kann nur immer einen Gegner pro Interface und Port haben

- Man muss also viele kleine Netze anlegen und jeweils eigene Ports nutzen

- Es gibt Konfigs für Clients und für Server

- Die Schlüssel darin sind anitsymmetrisch darin verteilt (perfekt zur Automatisierung)

- Die IP-Adressen sind ebenfalls antisymmetrisch

- Andere Dinge sind gleich oder nur hier oder dort anzuwenden

Anwendungsfall

Ich beschränke mich hier auf den Anwendungsfall Netzkopplung mit einem zentralen Router. Sprich es gibt mehrere Clients und diese bringen entweder sich selbst oder zusätzlich ein ganzes Netz herein. Ab da funktioniert das Routing auch zwischen den Netzen (Voraussetzung sind allerdings gepflegte statische Routen auf dem Standardgateway der gekoppelten Netze = war immer so).

Skripte

Dieses wurde berücksichtigt, um die folgenden Skripte zu erstellen. Als einzigstes Ding muss man sich einen Namen ausdenken für den neuen Client. Und natürlich muss die dabei entstandene Client-Konfig auf den Client verbracht werden.

Die Skripte sind dazu gedacht, im /etc/wireguard-Verzeichnis zu residieren und dort lokal Änderungen zu machen und als root systemctl aufzurufen.

Als Infrastruktur kommt ein _-Verzeihnis mit. Darin sind die Vorlagedateien für die Server- und Client-Konfig drin mit Platzhalter. Das mk_-client.sh-Skript macht dann mit sed einen Such- und Ersetzenlauf. Weiterhin sind in diesem Verzeichnis .txt-Dateien, die die jeweils zuletzt vergebenene IP/Port enthält. Diese Dateien sind bei Bedarf/zu Beginn zu pflegen.

_/last-ip.txt

10.254.0.4Anpassen bei Bedarf – das 10er Netz scheint gut. Es wird immer 2 hochgezählt, da ja immer Point-to-Point zwei Adressen gebraucht werden.

_/last-port.txt

14264Hier wird der letzte Port gemerkt und weiter hochgezählt. alles uter 64k ist gut.

_/client.conf

[Interface]

# set address to next address

Address = :CLIENT_IP:/32

PrivateKey = :CLIENT_KEY:

#DNS = 8.8.8.8

[Peer]

PublicKey = :SERVER_PUB_KEY:

Endpoint = :SERVER_ADDRESS:::PORT:

PresharedKey = :PSK:

# Route only vpn trafic through vpn

AllowedIPs = 10.254.0.0/24, 192.168.88.0/24, 192.168.22.0/24

# Route ALL traffic through vpn

#AllowedIPs = 0.0.0.0/0

PersistentKeepalive = 21dsHier sind Platzhalter mit :PLH:-Notation drin, die beim Erzeugen ersetzt werden. Bei AllowedIPs kann der geneigte Admin all seine Netze hinzufügen. Da dieser Teil kopiert wird, müssen alle erstellten client.confs angepasst werden, wenn neue Netze hinzukommen. In diesem Fall sind es /24-Netze.

_/server.conf

[Interface]

Address = :SERVER_IP:/32

MTU = 1420

ListenPort = :PORT:

PrivateKey = :SERVER_KEY:

PostUp = /etc/wireguard/wg-iptables-updown.sh :IF_NAME: up

PostDown = /etc/wireguard/wg-iptables-updown.sh :IF_NAME: down

[Peer]

PublicKey = :CLIENT_PUB_KEY:

PresharedKey = :PSK:

AllowedIPs = :CLIENT_IP:/32Dies ist die Vorlage für neue Server-Konfigs. Interessant dabei, dass die eigene und Gegen-IP des VPN-Netzes /32-Adressen sind. Also genau je eine Adresse. Zudem ist hier der wg-iptables-updown.sh – Aufruf drin, der das Routing auf dem zentralen Router aktualisiert und entsprechende Forwarding-Regeln einfügt oder entfernt. Diese Datei ist auch mit dabei. Siehe hier:

wg-iptables-updown.sh

#!/bin/sh

iptables="/usr/sbin/iptables"

if [ -z "$1" ]; then

echo "No interface!"

echo "Usage: $0 [interface] [action]"

exit 0

fi

if [ -z "$2" ]; then

echo "No action!"

echo "Usage: $0 [interface] [action]"

echo "Actions:"

echo "* up"

echo "* down"

exit 0

elif [ "$2" = "up" ]; then

action="-A"

elif [ "$2" = "down" ]; then

action="-D"

else

echo "Unknown action!"

echo "Usage: $0 [interface] [action]"

echo "Actions:"

echo "* up"

echo "* down"

exit 0

fi

$iptables $action FORWARD -i $1 -j ACCEPT

$iptables $action FORWARD -o $1 -j ACCEPTHauptteil

Den Hauptteil bilden die zwei Skripte mk-client.sh und rm-client.sh

Damit wird ein neuer VPN-Entpunkt hinzugefügt bzw entfernt.

mk-client.sh

Einzig der Name für diese Verbindung wird als Parameter gebraucht. Es wird dafür ein öffentlicher und Privater Schlüssel und ein neues Geheimnis ausgewürfelt und in entsprechenden Dateien im ./clients/-Verzeichnis gespeichert. Von dort kann man die Dateien (eigentlich nur die .cofig) für den Client extrahieren und weitergeben. Die Server-.config wird im /etc/wireguard-Verzeichnis abgelegt und ist somit direkt verfügbar. Das wird auch gleich genutzt und wireguard damit konfiguriert. Sowohl die client- als auch die server-Konfig sind Kopien der Vorlagedateien. Die Platzhalter (wie z.B. Schlüssel und IPs) werden durch sed-Aufrufe ersetzt. So einfach.

Am Ende kommt noch eine Frage, ob man denn die Konfig gleich in systemd und beim Systemstart aktivieren möchte.

#!/bin/bash

VPN_HOST=vpn.flinkebits.de

if [ $# -eq 0 ]

then

echo "must pass a client name as an arg: mk-client.sh new-client"

else

umask 077

echo "Creating client config for: $1"

mkdir -p clients/$1

wg genkey | tee clients/$1/$1.priv | wg pubkey > clients/$1/$1.pub

CLIENT_KEY=$(cat clients/$1/$1.priv)

CLIENT_PUB_KEY=$(cat clients/$1/$1.pub)

infix=$(cat _/last-ip.txt | tr "." " " | awk '{print $4}')

ips="10.254.0."$(expr $infix + 1)

ipc="10.254.0."$(expr $infix + 2)

lastport=$(cat _/last-port.txt)

port=$(expr $lastport + 1)

wg genpsk > clients/$1/$1.psk

PSK=$(cat clients/$1/$1.psk)

wg genkey | tee clients/$1/server.priv | wg pubkey > clients/$1/server.pub

SERVER_KEY=$(cat clients/$1/server.priv)

SERVER_PUB_KEY=$(cat clients/$1/server.pub)

cat _/server.conf | sed -e 's|:PSK:|'"$PSK"'|' | sed -e 's/:SERVER_IP:/'"$ips"'/' | sed -e 's/:CLIENT_IP:/'"$ipc"'/' | sed -e 's|:SERVER_KEY:|'"$SERVER_KEY"'|' | sed -e 's|:CLIENT_PUB_KEY:|'"$CLIENT_PUB_KEY"'|' | sed -e 's|:PORT:|'"$port"'|' | sed -e 's|:IF_NAME:|'"wg-$1"'|' > wg-$1.conf

cat _/client.conf | sed -e 's|:PSK:|'"$PSK"'|' | sed -e 's/:CLIENT_IP:/'"$ipc"'/' | sed -e 's|:CLIENT_KEY:|'"$CLIENT_KEY"'|' | sed -e 's|:SERVER_PUB_KEY:|'"$SERVER_PUB_KEY"'|' | sed -e 's|:PORT:|'"$port"'|' | sed -e 's|:SERVER_ADDRESS:|'"$VPN_HOST"'|' > clients/$1/$1.conf

echo "Erzeuge in clients/$1 $1.priv, $1.pub, server.priv, server.pub"

echo "Erzeuge clients/$1/$1.conf"

echo "Erzeuge wg-$1.conf"

echo "Speichere zuletzt verwendete IP, Port: $ipc : $port"

echo $ipc > _/last-ip.txt

echo $port > _/last-port.txt

echo "Konfig fertig!"

read -p "Aktivieren von $1 in systemctl? (y/n) " yn

case $yn in

[yY] ) echo ok, we will proceed;

systemctl enable wg-quick@wg-$1.service

systemctl start wg-quick@wg-$1

;;

* ) echo exiting...;

exit;;

esac

firm-client.sh

Die rm-client macht es recht einfach. Fährt das interface ordentlich runter, entfernt es aus systemd und löscht die Dateien:

#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]

then

echo "must pass a client name as an arg: $0 aclient"

else

wg-quick down wg-$1

systemctl stop wg-quick@wg-$1

systemctl disable wg-quick@wg-$1.service

rm -rfv "/etc/wireguard/clients/$1/"

rm -v "/etc/wireguard/wg-$1.conf"

fiGIT-Repo

Das Ganze könnt ihr auch in einem Git-Repo auf einmal herunterladen und in euer /etc/wireguard-Vz werfen. https://github.com/ChaosChemnitz/Wireguard-einfach

Die Timings der Signale muss ziemlich Exakt sein. Man bekommt das mit einem Arduino durch exaktes ausrechnen der CPU-Takte und die korrekte IO-Pin-Ansteuerung aber hin. Siehe Tabelle.

Die Timings der Signale muss ziemlich Exakt sein. Man bekommt das mit einem Arduino durch exaktes ausrechnen der CPU-Takte und die korrekte IO-Pin-Ansteuerung aber hin. Siehe Tabelle.

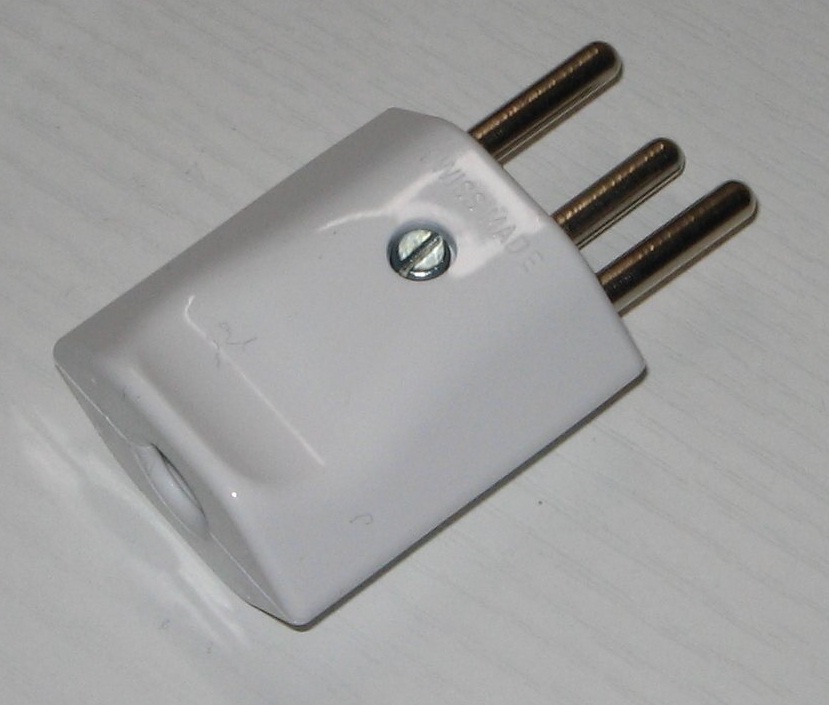

Für einen Überblick des weiteren Vorgehens sollte man den schweizerischen Stecker nun auspacken und aufschrauben

Für einen Überblick des weiteren Vorgehens sollte man den schweizerischen Stecker nun auspacken und aufschrauben