Hier sind wir mal wieder mit einer neuen Episode im Fail-Blog USA. Vielfältige Kritik gibt es diesmal gegenüber Waschtisch-Armaturen vulgo Wasserhähnen. Also wie schlimm ist es und worum geht es?

Nun, es geht aber es hackt an vielen Ecken.

Zu wenig Einebelmischer

Ein Einhebelmischer ist der Wasserhahn, mit dem man einhändig Temperatur und Wassermenge regulieren kann. Zwei Wasserhähne zu haben ist einfach umständlich und sows aus dem letzten Jahrhundert. Man macht sich oder die Armatur dreckig (es ist weniger hygienisch als ein Einhandmischer) und hat selten die Temperatur, die man gerade will. Meist endet man mit kaltem Wasser (Einhändig aufgedreht) und die Seife geht nicht recht ab – kalt ist es obendrein. Ganz schlimm sind Waschbecken mit Wasserhähnen eingelassen (drei Löcher quasi). Dort ist dann auch der Auslass „zu kurz“ und es plätschert total doof.

Einhebelmischer mit einziger Aus-Stellung

Klingt kompliziert, nervt aber. Ein Einhebelmischer in DACH kann man nach unten drücken, dann ist aus. Dabei „merkt“ er sich die Temperatur. Nur senkrecht hoch – schon hat man dieselbe Temperatur wieder. Bei vielen US-Modellen sieht es aber so aus, dass die 0-Stellung in der Mitte ist. Das heißt also man verliert die Temperatur, denn der Hebel wird mechanisch in die Mitte gezwungen. Nicht schlimm, aber es nervt. Weniger wäre hier mehr gewesen.

Keine gescheiten Perlatoren

Dann gibt es praktisch keine Perlatoren respektive Strahlregler. Entweder kommt ein solider Strahl Wasser (also richtig – ein Vollstrahl) heraus oder es gibt Ultra-Spar-Perlatoren (Mini-Brause), wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Sparsam und spritzarm lässt sich mit einem soliden Strahl nicht arbeiten – es geht immer was daneben und sparsam geht sowieso nicht. Dagegen die Ultra-Spar-Einsätze sparen schon – richtig praxistauglich sind sie aber auch nicht – man hägt ewig drunter bis man mal irgendwie fertig ist. Auch an Orten wo gar nicht gespart werden muss. Warum nicht einfach mal die in Europa seit Jahrzehnten erfolgreichen Perlatoren einsetzen?

Armaturen an ungünstigen Stellen

Weiters sind Wasserhäne an Stelen, wo man mit den nassen Fingern auf Holz topft oder das unweigerlich an die Armatur aufgebrachte Wasser in die Umgebung abläuft. Genau also nicht in das Waschbecken. Grund für letzeres ist, dass die Stelle im Wachbecken, wo die Löcher sind, erhöht ist. Somit fließt ein Teil des Wassers hinten runter und ein kleiner Teil auch ins Waschbecken. Das ist einfach mal dummes Design. Wahlweise muss man mit den Händen weite Strecken über Waschtische hinwegtropfen – auch Fehldesign.

Keine Temperaturbegrenzung

Der Titel sagt es. Eine Warmwasser-Anlage muss auf 60°C hochheizen um Legionellen zu bekämpfen. 55°C reichen aber aus, um sich und seine Hände zu verbrühen. Damit das nicht passiert (ist es Gesetz oder nicht?), hat man bei Grohe entsprechende Bimetalle eingebaut, die so viel kaltes Wasser hinzufügen, bis man unter 55°C ist. High-Tech!

Fazit: Grenzwertig bis Fail!

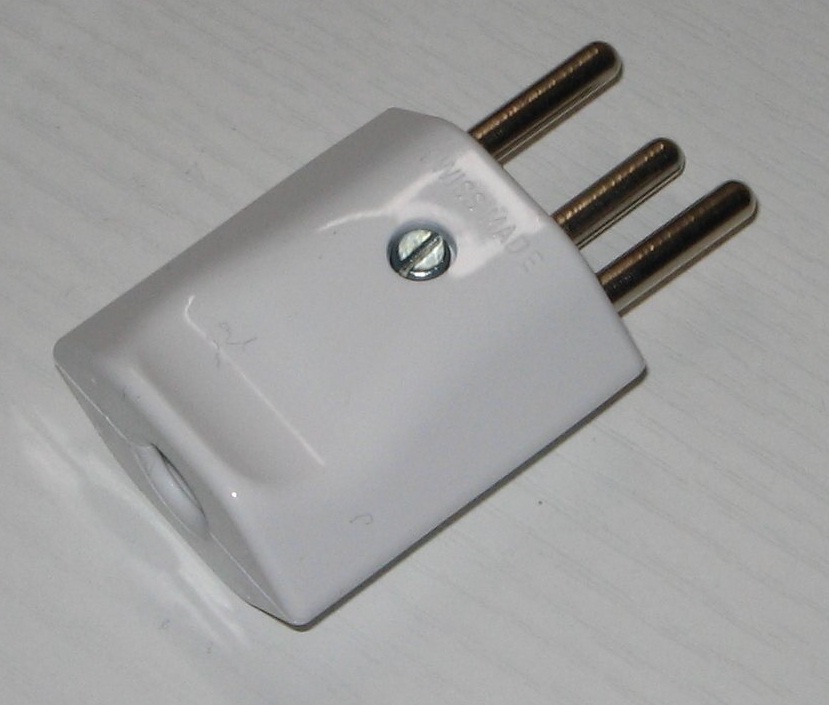

Für einen Überblick des weiteren Vorgehens sollte man den schweizerischen Stecker nun auspacken und aufschrauben

Für einen Überblick des weiteren Vorgehens sollte man den schweizerischen Stecker nun auspacken und aufschrauben