Wer gerne herumreist, der kommt auch schon einige Male das Flugzeug. An dieser Stelle nun eine Warnung, damit die Vorfreude nicht allzu schnell einfriert. Betroffen ist vermutlich nur die Boeing 737 älteren Baujahres. Airbus scheint das Problem nicht zu haben.

Ach wie ist die Freude groß, wenn man denn einmal einen Sitz am Notausstieg bekommt. Da hat man doch in der Tat mehr Beinfreiheit als man braucht. Doch was muss man feststellen? Aldiweil man auf der Reisehöhe ist und die Außentemperatur knackige -50°C erreicht, kommt es zunehmend kälter von der Tür gefallen. Es wird unten rum leicht frisch. Richtig dumm wird es aber nur wenn der Flug lange dauert.

Der Grund dafür liegt darin begründet das Flugzeugnotausgangstüren hinterlüftet sind. Auf diese Weise wird verhindert, dass sie zufrieren. Der Nachteil dabei ist aber, dass die Türen, ob geringerer Isolation, erstaunlich kalt werden.

Bei einem längeren Flug kann einem da schon mal das Blut im Fuße erstarren. Daher mache sich gewahr, wer einen Notausgangssitz bekommt. Bei einem langen Flug kann der zur Pain werden.

Kategorie: Erkenntnis

Wundheilung – so heilt es gut und schön

Mal wider geschnitten oder irgendwo die Haut aufgehobelt? Kein Problem, das heilt schon wieder. Aber wie kann man den Körper dabei optimal unterstützen? Dieser Artikel soll Euch helfen, die nächste Wundheilung möglichst gut hinzubekommen. Dabei kommt es nicht nur auf die inneren Fähigkeiten an, sondern vor allem auch auf die externen Einflüsse.

Warnung

Dies ist kein medizinisch fundierter Artikel. Sein Inhalt ist durch Erfahrung (positiv, wie negativ) entstanden und beansprucht keinerlei medizinische Korrektheit. Mit gesundem Menschenverstand beurteilend, kann man aber durchaus guten Gewissens den Anweisungen folgen.

Wie Heilt eine Wunde?

Da ist zunächst einmal die offene Wunde. Sie heilt in mehreren Phasen. Wenn sie ausgeblutet hat, bilden sich an der Wundstelle Epithelzellen, die sich an ein ebenfalls dort entstehendes Fibrillengeflecht anordnen. Daraus differenzieren sich später die Hautzellen. Alles geschieht in einem feuchten Milieu, welches auch eine Notwendigkeit ist. Wenn die Wunde verschlossen ist (was das primäre Ziel ist), kommt die dritte Phase: Maturation. Wenn in einigen Monaten alle Hautschichten regulär ersetzt wurden, ist die Wunde wirklich weg. Bestenfalls bleibt eine Narbe.

Unterstützung

Damit diese Heilung möglichst schnell geht, sollte man die Wunde nach Kräften gut behandeln. Was braucht man also?

Auf jeden Fall ist Sauberkeit oberstes Gebot. Vermieden werden sollte auf alle Fälle ein Eindringen von Bakterien. Sonst kann es zu einer Eiternden und nicht heilenden Wunde oder im schlimmsten Fall zu einer Blutvergiftung führen. Zu einem gewissen Grad kommt das Immunsystem auch mit Bakterieneintrag klar, aber sauber Arbeiten und keimfrei halten ist wichtig.

Daher sollte zunächst die Wunde gewaschen werden. Es eignen sich Alkohol oder meine Empfehlung: Wasserstoffperoxid (H2O2). Aufgrund seiner Reaktivität tötet Wasserstoffperoxid alles was noch keucht und fleucht. Und scheinbar: Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, spielen freie Radikale eine entscheidende Rolle bei der Regeneration der Glider einer Echse. Ich folgere daraus, dass Wasserstoffperoxid daher die Wundregeneration anheizt.

Schritt Zwei ist das Verbinden. Mit einem Luftdurchlässigen Verband wird die Wunde effektiv vor Dreck und vor Austrocknung geschützt. Klassische Verbände mit Baumwolle sind eher ungeeignet. Viel besser und unbedingt zu empfehlen sind sog. High-Tech-Pflaster (Beispiel) mit einer Antihaft-Beschichtung. Möglicherweise sind sie sogar Wasserfest und dennoch durchlässig für Gase. Auf diese Weise wird das feuchte Milieu der Wunde erhalten und selbige vor Dreck und Bakterien geschützt. Die Epithelzellen können also ungestört ihr Werk verrichten. Ebenfalls sehr hilfreich und daher unbedingt zu empfehlen: Antibakterielle Creme! Diese ohne Fingerkontakt (!) und auf das Pflaster (!) auftragen. Wenn es eine geliehene Tube ist, zunächst 2cm dem Mülleimer anvertrauen. Somit wird der externe Eintrag neuer Bakterien minimiert. Dann Pflaster auflegen und verkleben. Bei Silberbeschichtung im Pflaster kann vermutlich auf die Creme verzichtet werden.

Verband Wechseln. Der Verband sollte regelmäßig gewechselt werden. Zu Beginn (1. u. 2. Tg.) zwei mal am Tag und später einmal bis 0,5 mal am Tag. Damit wird sicher gestellt, dass überschüssige Flüssigkeit aufgesaugt wird. Die Pflaster sind ja irgendwann voll… und man möchte natürlich auch vermeiden, noch anderes Getier zu züchten. Der eigentliche Wechsel sollte sollte wie folgt vonstatten gehen:

- Sauber arbeiten!

- Das Alte Pflaster entfernen. Eventuell die Haut um die Wunde herum mit Jod oder Desinfektionsmittel reinigen. Nicht die Wunde selbst!

- Wunde auf Eiter prüfen und bei positivem Ergebnis ab zum Doktor. Nicht mit Epithelzellen verwechseln.

- Die Wunde wird eine schleimige feuchte Erscheinung annehmen. Das sind die Epithelzellen bei der Arbeit. Das ist gut. Nicht austrocknen lassen, nicht entfernen. Von Eiter unterscheiden.

- Ca. 5 Minuten leicht trocknen lassen. Dabei geht es darum, dass die gesunde Haut mal etwas Luft abbekommt, und sich normalisiert. Die Wunde sollte nicht austrocknen.

- Derweil ein neues Pflaster bereitlegen und mit einer Wurst antibakterieller Creme belegen.

- Pflaster vorsichtig applizieren.

Ihr werdet sehen, wie sich die Wunde (wegen des feuchten Milieus) recht schnell schließt. Das ist aber noch längst nicht das Ende. Wenn die Wunde offen bleibt und trocknet, ist die Heilung stark verlangsamt. Daher: Möglichst lange den Verband tragen und noch einen Tag länger. Dann klappt es mit der Heilung ziemlich schnell.

Erklärung

Ich verdiene kein Geld mit Produktempfehlungen. Es ist rein zur Illustration.

So ist Indonesien – Hello Mister!

Ich versuche mich hier an einer Charakterisierung des Landes Indonesien, das so vielfältig ist, wie ein Kontinent. Gesehen habe ich gerade mal „3 Länder davon“ aber ich versuche es über einen Kamm zu scheren.

- Hello Mister! – Das ist der Spruch für Indonesien. Wenn man irgendwo vorbeikommt. Jeder zweite ruft dir das hinterher. Vermutlich um ein Gespräch vom Zaun zu brechen und ein wenig Englich zu praktizieren. Auf dem Moped fahrend kann das durchaus mal zu blöderen Sitationen führen – Denn man sollte ja auch zurückgrüßen. Aber es nervt.

- An allen Klimaanlagen hängt ein Duftsäckchen – wenn es Klimaanlagen gibt.

- Toastbrot ist süß, gibt es auch in grün und Pfannenkuchen werden salzig, da Butter gesalzen.

- Katzen haben von Sumatra über Java, Bali bis Lombok entweder gar keinen Schwanz oder einen verkürzten mit Knick. Vermutlich kommt so etwas durch starke Inzucht.

- HOTEL Qualität ist mist…

Aka die Qualität fällt schneller als der Preis. - Sachqualität i.a. und Ausführung schlecht. Details Details.

- Sicherheitsvorschriften gibt es nicht und sie werden auch nicht eingehalten. Barfuß auf Eisenträgern und Leitern oder Flipflops am Bau bzw. als Dachdecker… alles normal.

- Bali (Kuta) ist bautechnisch schon mal erheblich besser als der Rest des Landes. Es gibt auf jeden Fall mal sowas wie Stil. Auch die Essensqualität. Hygiene gibt mehr her. Toll ist es aber auch nicht.

- In Bali sind scheinbar die hässichsten Menschen (meist Aussies) versammelt. Zumindest zieht es die „Ich bin fett und faul, fresse, saufe und rauche für mein Leben gern und fühl mich am Strand geil. Dinge anschauen is nix.“-Klientel hierher nach Kuta.

- Frische Luft ist überall Mangelware – es stinkt eher nach Abgas, Müll, -verbrennung oder Kloaken.

- Fotografieren mit (schönen?) westlichen Männern scheint ein nationales Hobby von jungen Mädels zu sein. *Schmeichel*

- Bankautomaten verlangen kein extra Geld – das ist mal löblich.

- Flügeltüren haben gerne mal „Push“ und „Pull“-Aufkleber drauf, gehen aber in 90% der Fälle beidseitig auf. Oder es steht sogar beiderseits der Türe das gleiche. Wenn also das nächste mal ein Pull zu sehen ist, einfach mal beherzt drücken, höchstwahrscheinlich kommt man hinein.

- Müll wird gerne am Straßenrand, in Kanälen oder am Strand „entsorgt“. Immer mal wieder sammelt doch jemand Plastik, Styropor und Blätter zusammen und zündet alles an. Müllverbrennung ist ein ebenso großes Problem. Die Leute sind sich natürlich keineswegs bewusst, was sie da einatmen oder dem Boden zuführen…

- An Tankstellen kann man hier SOLAR tanken. Das ist dann nicht etwa für Elektroautos, sondern ein Biodiesel-Verschnitt.

- Tankstellen gibt es auch noch in der guten alten 1l-Wasserflasche-mit-Benzin-Gefüllt-Form.

- Tanken ist ausgesprochen günstig. Ein Liter Benzin wechselt für 0,40€ (4500Rp) den Besitzer. Mit Sicherheit ist da subventioniert worden. Früher war Indonesien mal teil der OPEC. Nun sind sie Importeur und daher ausgetreten. Die Benzinpreise haben sie aber wohl gelassen.

- Ebenso Golfstaatlerisch oder immer noch als Ölland verhält sich das Land. Fotovoltaik oder Solarwasser gibt es nicht. Es wird alles mit Strom gemacht.

- Es gibt durchaus einige dieser chinesischen LED-Straßenlampen mit Akku+Solarzelle darauf. Nur ausgerichtet sind die alle wie Kraut und Rüben. Ist am Äquator aber wohl auch egal aber man hätte den Knick rausmachen können.

- Man fährt links, die rechte Fahrspur (auch mal 2) wird schamlos und waghalsig mitbenutzt.

- Für Mopeds gibt es extra Parkplätze (teils bezahlt) und Einfahrten etc.

- Für teils miserable und meist einspurige Straßen wird Maut verlangt. Auch wird für den Eintritt in manche Regionen von Touristen Maut verlangt. Das sind die traurigen Auswüchse falschen Verständnisses von Tourismus.

- Die Elektrik ist erstaunlich gut (Holländer) für Südostasien oder ein 3te-Welt-Land. Man hat sogar Schuko! Auch die Oberleitungen sind ordentlich (ggü. Thailand z.B.). In den Städten gibt es sogar unterirdische Leitungen als Massenphänomen – wow!

- Elektrisch gibt es hier was neues: Stromzähler mit 10-er-Tastatur. Man kauft eine Guthabenkarte und schaltet die nächsten paar kWh frei. Kein Inkasso mehr möglich.

- Wens interessiert… rund um Yogyakarta haben die Japaner den Strom gebaut (220V!). Dabei haben sie, anders als im Rest des Landes, eine einphasige Verlegetechnik verwendet. Im NV-Bereich sind es dann zwei gegenphasige Leiter und ein Neutralleiter. Die Mittelspannung erdet sich wohl mit Matten.

- Abseits der Hauptstraßen ist die Straßenqualtiät manchmal unterirdisch. Eventuell irgenwie so halb asphaltierte Straßen haben „Schlaglöcher“ mehrerer Meter durchmesser und 30-40 cm tiefe und immer wieder Risse. Oder Steine ragen aus dem weggespülten Boden cm-weit heraus. Fahren geht da kaum.

- In Orten gibt es auch regelmäßig offene Straßen oder Straßen mit fehlenden Streifen. Da das zu allen Moped-Abgasen noch mehr staubt, schütten die Ladenbesitzer der Straße regelmäßig Eimer von Wasser auf die Straße.

- Die deutsche Investition in ein Tsunamiwarnsystm, welches als Entwicklungshilfe aufgebaut wurde, ist eine Fehlinvestition. Nicht nur, dass es durch Korruption und Unfähigkeit sowie Unwissen in Kürze kaputtgespielt sein wird. Nein – ob des Müllproblems wäre ein Tsunami, der die Inseln mal querspült das Beste, was dem Boden passieren kann.*

*Diese Bemerkung wurde geschrieben unter dem Einfluss einer Durchfallerkrankung – zugezogen in Indonesien.

Bilder: Indonesien Allgemein

… und natürlich die Einzelalben im Reisealbum.

Mobiles Internet in Indonesien

Mobiles Internet ist in Indonesien dankenswerter Weise mal wieder ausnehmend günstig. Schon mit 1€ ist man dabei. Mit der einen oder anderen Auflade-Aktion ist aber wohl 3-4€ angesagt. Es gibt auch hier eine ganze Reihe von Anbietern. Die meisten Leute und auch ich nehmen SIMPati. Die Karte kostet am Verkaufsstand von Nebenan 10.000 IDR (0.90 €)

Schritt 1: APN einrichten (der ist mal ausnehmend kurz)

APN: internet

Mit dieser Einstellung sollte sofort etwas gehen. Die eMail-App sollte klingeln, denn es gibt bestimmt 3 neue Nachrichten. Bei mir waren zu der Zeit gleich mal 90MB Datenvolumen als Bonus dabei. Das kann man natürlich erst einmal verbrauchen und vielleicht braucht man auch gar nicht mehr mehr. Aber sehr lange wird es wohl nicht reichen…

Falls man kein Datenvolumen dabei hatte, ist das Guthaben jetzt auf 0. Bei initial 3000 IDR kein großer Verlust. Um einen passenden Tarif zu bekommen sollte man nun das Internet ausschalten, sonst läuft der Zähler weiter: „Mobiler Datendienst: aus“. Als nächstes kauft man Guthaben. Für den von mir gewählten Tarif mit insgesamt 400 MB waren es 20.000 IDR (ca. 1,60 €). Dazu einfach an einen der zahlreichen Stände/Minishops gehen und die eigene Nummer mitteilen. Eigene Nummer ermitteln: USSD-Code*808#

Dann Tarif wählen. Das geht entweder per SM

Mobiles Internet in Vietnam

Smartfones sind ja inzwishen unter uns sehr verbreitet. Gerade in Vietnam, wo wenige Leute eine gemeinsame Sprache mit uns Westlern teilen, kann es sehr hilfreich sein. Man kann sich erstens selbst helfen und zweitens mit Google-Translate gesprochene deutsche Sätze in geschriebenes und sogar gesprochenes Vietnamesisch überführen – soweit Internet vorhanden. Richtig nützlich wird so ein Smartfone eben mit Internetzugang. In diesem Artikel zeige ich euch, wie ich mich mit mobilem Internet versorgt habe.

Auswahl

Es gib in Vietnam drei Mobilfunkanbieter, die 3G-Netze betreiben:

- Viettel

- Vinafone

- Mobitel

Meine Empfehlung für europäische Touristen ist Viettel. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich Viettel als einzigen Anbieter getestet habe. Bei Viettel handelt es sich um das vietnamesische Telekom-Pendant, ohne dabei deren Preise zu haben. Ohnedies ist mobiles Telefonieren und Internet in Vietnam spottbillig, schnell und fast ubiquitär verfügbar. So weit zumindest Viettel. Bei einem Gesamtpreis von umgerechnet 2,80 € (70.000 VND) und gutem Ergebnis erübrigt sich jede weitere Abwägung für den einen oder anderen Anbieter.

Vorsicht Frequenzen

Es muss im Gegenteil sogar vor „anderen“ Anbietern gewarnt werden (jedoch ohne fundierte Gründe). Grund dafür sind die verwendeten Frequenzen. Es ist in Asien+Pazifik nicht unüblich, für 3G/UMTS-Netze auch den Frequenzbereich 850 MHz (3G Band V) zu verwenden. In Europa wird dagegen UMTS ausschließlich im Bereich 2100MHz (3G Band I) angeboten. Ergo verzichten viele in Europa verkauften Mobiltelefone auf die anderen Frequenzbänder. So kann es passieren, dass man mit einem gegebenen Anbieter entweder gar keinen Empfang hat, oder zumindest via gutem alten GSM mit GPRS oder EDGE ein Bisschen. So z.B. TrueMove (Thailand). Daher: Lieber bei bewährtem bleiben (Viettel). Für in Asien erworbene Smartfones gilt das natürlich nicht und längst auch nicht für alle EU-Telefone.

Einrichtung

Jetzt kommt der eigentliche Teil. Die SIM-Karte (Tomato-Card) ist schnell und unbürokratisch an quasi jedem 2-ten Geschäft für 70.000 VND gekauft. Die PIN sollte deaktiviert sein. Ins Telefon eingelegt sollte man also sofort lostelefonieren können und einige SMS zur Begrüßung lesen können – wenn man kann. Doch da hilft die App Google-Translate mit seiner SMS-Übersetzungsfunktion. Das nötige Internt bekommt man (noch) über das Hotel-WLAN (hat jedes Hotel!). Das Guthaben sollte nun 50.000 VND betragen.

Nun muss nur noch der gewünschte Internet-Tarif selektiert und ein APN eingerichtet werden.

Die Webseite von Viettel ist praktischerweise nur auf Vietnamesisch verfügbar. Doch mit Google-Translate ließ sich die korrekte SMS-Wahl herausfinden. Welche Tarife und zugehörige Texte heute verfügbar sind, muss man irgendwie aus der Webseite oder diesem Link extrahieren. Im Jahre 2012 gab es den Tarif MiMax, der für 40.000 VND 500MB Datenvolumen für einen Monat beinhaltete. Man sendet also eine SMS „MiMax“ an die 191. Damit wird gleichzeitig 3G aktiviert. Man kann sich diese 2-te SMS also sparen.

Zum finalen Surferfolg fehlt noch ein Access Point Name. Wie der Name schon sagt handelt es sich praktisch nur um einen Namen (kann bei anderen Anbietern komplexer sein). Diese werden in der Firmware des Telefons mitgeliefert und stehen nicht auf der SIM-Karte. Daher muss man bei einem „marktfremden“ Telefon händisch einen eingeben. Man suche daher die „Mobile-Internet“-Einstellungen in den Telefoneinstellungen heraus. Dort gibt es einen Punkt APNs. Neuen hinzufügen und…

- Name: v-internet

- APN: v-internet

…eintragen und aktivieren. Fertig. Es sollte flutschen.

Dieses Vorgehen hat eine gewisse Allgemeingültigkeit, kann also auf andere Länder übertragen werden. Dabei muss der AP-Name irgendwie herausgefunden werden.

WPF Dependency Properties von innen Setzen

Entwicklung eines WPF-Composite-Controls mit Dependency Properties (aka. Abhängkgeitseigenschaften)

Ab und zu muss man bei der Etnwicklung von WPF-Oberflächen neue Controls erstellen. Nun gibt es verschiedene Arten von Controls. Man unterscheided sog. Lookless Controls und Composite Controls. Erstere sind quasi rein nur eine von UIElement abgeleitete Datenstruktur. Das gesamte Verhalten, das Aussehen und die modifikation der Datenfelder (die Dependency Properties) geschieht über Styles und dort wiederum mit Triggern und Binungen. Darum soll es hier aber nicht gehen. Hier geht es um die andere Art von Control: Um Kompositum-Kontrollelemente bzw. User-Controls. Also in Etwa ein Panel oder ein Window. Mehrere Controls sind in einem neuen Control zusammengepfärcht und interagieren intern miteinander, während sie nach außen hin wie ein einziges auftreten. Dies lässt sich mit und ohne View-Model machen. Man hat also die Wahl zwischen MVVM und code behind. Je nach komplexität des Kontrollements ist es entweder sinnvoll oder einfach Overhead, ein View-Model dazu zu bauen. Hier soll es jetzt um ein einfaches Control gehen und daher greifen wir auf code behind zurück.

Das Control

Entwickelt wird ein Datei-Auswahl-Control. Es besteht aus einem Label und einem Button. Klickt man den Button, so erscheint ein Datei-Öffnen-Dialog und die fürderhin ausgewählte Datei wird angezeigt. Gleichzeitig hat auch die extern sichtbare Eigenschaft „FileName“ ihren Wert geändert und alle Bindungen darauf ändern sich mit. Die Wahl fällt auf ein Control mit Code-Behind. Somit können wir einfach auf das Click-Ereignis des Buttons reagieren. Dort muss dan aktiv der Wert der Eigenschaft geändert werden. Tatsächlich ist hier par Bindung das Control sein eigenes View-Model.

Bestandteile:

Vorgehen

Zunächst benötigen wir ein Control.

Daher legen wir eine XAML-Datei an und passend dazu eine Code-Behind-Datei. Wir erben von System.Windows.Control.

und

Controlaufbau

Das Control besteht aus zwei weiteren Controls: Button und Label. Wir fügen beide ein und Binden das Label an die noch zu erstellende Eigenschaft FileName. Damit das nacher funktioniert, muss die Source noch korrekt sein. Wir erreichen das recht einfach, indem wir dem Conttol(!) den DataContext setzen und auf sich selbs verweisen lassen. Das Control ist

so gesehen sein eigenes View-Model.

Abhängigkeitseigenschaften

Zur erfolgreichen Bindung benötigt das Control noch eine Dependency Property FileName:

mah beachte, wie per FrameworPropertyMetadata ein Standardwert mitgegeben wurde und die Bindungsoptionen standardmäßgig auf TwoWay definiert wurden. Dies hat im Folgenden den Vorteil, dass man von Extern (bei Verwendung) nicht bei Binungen Mode=TwoWay angeben muss.

Events

Wir wollten es einfacher mit dem Button. Nun fehlt noch der Eventhandler:

Man beachte hier die beiden Aufrufe der von DependencyObject stammenden Methodena: SetCurrenValue und ClearValue. Damit wird der Wert bzw. die Bindung hinter einem Dependency-Property geänder bzw. auf den Std.-Wert (aus den Metadaten) zurückgesetztgesetzt. Verwendet man vergleichsweise dazu GetValue/SetValue wie in der Implementierung des CLR-Properties, zerstört man die Bindung. Das wäre fatal, da dann die Funktionalität zusammenbricht. An dieser Stelle sein noch kurz auf die Doku verwiesen… Demnach seien CLR-Getter/Setter nur so zu implementieren, wie hier gezeigt. Nur Aufrufe von GetValue/SetValue und keine weiteren Aktionen nebenher. Denn WPF ruft gerne selbst GetValue/SetValue mit passenden Parametern auf und umgeht dabei die CLR-Properties. Zusatzaktionen

muss man daher in passenden PropertyChanged– bzw. CoerceValue– oder ValidateValue-Callbacks machen. Auf selbige wurde hier verzichtet.

Eingebaut

Nun sehen wir uns noch an, wie dieses Control zu verwenden ist. Dazu wurde ein WPF-Fenster gestaltet, dass dieses Control verwendet und gleichzeitig einen Textblock an unsere neue Dependency-Property bindet:

… es ist kein Code-Behind nötig….

Man beachte, wie zunächst der text „aus window“ im Control steht, und später der Wert aus dem Eventhandler des Controls (siehe im Code: cancel oder OK-Zweig).

Programmiersprachen und Metadaten

Schaut man sich heute mal so den Quelltext eines mittleren Programms an, welches in C, C++ oder ähnlich geschrieben ist, wird man feststellen, dass es von Metadaten und Stringlisten nur so wimmelt. Der Grund ist klar die komplexität des Programms. Verursacht durch die Anforderungen die nach Flexibilität verlangen. Vereinfacht gesagt reicht eine Enumeration als Typ nicht mehr aus – stattdessen wird zusätzlich oder ersatzweise eine Liste oder ein Feld mit Zeichenketten und oder Konstanten angelegt. Oder es werden zusätzliche Elementvariablen in Klassen oder Strukturen eingeführt, die Metadaten zu ihren Objekten halten oder oder oder.

Sieht man sich dagegen ein Programm in einer verwalteten Sprache an wie Java oder .Net, stellt man ähnliches fest aber weit weniger. Meist sind die Programme komplexer geworden, weil nun mehr Freiheiten bestehen. Aber eigentlich benötigen sie derartiger Hilfskonstruktionen weniger. Stattdessen wird Reflexion häufiger eingesetzt. Typen (z.B. eine Enumeration) werden einfach definiert und verwendet (klassisch, Lehrbuch) und wenn die Anforderungen komplexer werden, werden diese Typen reflektiert. Man verlässt sich auf die von der Laufzeitumgebung bereitgestellten Metadaten und inspiziert sie / verwendet sie passend.

Das Resumé aus dem Ganzen ist nun: Früher, in den kompilierten Sprachen gab es wenig bis keine Metadaten. Ergo führen viele Programme im Quelltext welche ein (die aber nur eher schlecht mit den eigentlichen Daten (Kode) integrieren). Man stellte also fest, dass quasi jedes etwas komplexere Programm solche Metadaten benötigt. In der Folge berücksichtigte man das bei der Entwicklung von verwalteten Sprachen und sagte sich: Lass uns gleich für alle Typen zwangsweise Metadaten einführen und mitschleppen. So ist es bei Java, C# und .Net also möglich, Reflexion zu verwenden und Daten über Typen zu ermitteln. Überdies erlauben beide Sprachen das Anfügen von zusätzlichen Metadaten in Form von Attributen bzw. Annotationen. Das hat letztlich zu einem neuen Stil in der Entwicklung geführt. Man verlässt sich nun mehr auf Metadaten im Typsystem und legt Dinge generischer aus. Zwar werden Programme dadurch langsamer aber auch flexibler, stabiler und besser wartbar.

Über die Möglichkeit, die das Generieren neuer Typen zur Laufzeit angeht, lasse ich mich ein andermal aus.

Geld in Kuba

Kuba ist ein komisches Land – zumindest was Währungen angeht (aber auch in vielerlei anderer Hinsicht). Hier soll es aber ausschließlich um das liebe Geld gehen und wie man es nach Kuba bekommt. Mag der durchschnittliche Kubaner auch nur umgerechnet 8€ pro Monat verdienen, kosten „westlichere“ Dinge dort ganz normal westliche Preise. Es bekommt der Kubaner für seine nationalen Peso (Peso nacionale) zwar Erdäpfel, Annanas und meist minderwertige kubanische Gegenstände, doch wenn es etwas ausländisches oder Milch sein soll, sind Devisen gefragt. Damit ist der CUC, der Peso convertible gemeint. Er ist die Währung für Touristen und alles was Touri-Dienstleistung oder chinesisch-westlich ist (Mikrowelle).

Doch wie kommt man an den CUC? Über die staatlichen „cambios“, Wechselstuben. Dort nehmen sie eine Hand voll Devisenwährungen, aber eigentlich keine US-Dollar. Diese sind namentlich von US-Seite nicht auf Kuba erlaubt. Dennoch werden sie genommen – aber nur mit einem Strafabschlag von 11%. Das ist also richtig doof, wenn man statt mit EUR, Sfr, CAD, AUD oder Pfund mit USD gekommen ist. Die Cambios nehmen auch westliche Kreditkarten, außer wenn das Heimatland der ausstellenden Bank USA ist. Da der CUC aber keine konvertible Währung ist (haha, daher heißt er wohl auch konvertierbarer Peso!), buchen sie einen Betrag in USD ab. Da kommt dann schnell ein Sümmchen Kosten zustande. Z.B:

- 3-5% Bargeldabhebung (vorschusszins) bei Kreditkarten min. 5€

- 1,5% Auslandseinsatz

- 11% USD-Tauschaufschlag

Angeblich ist es bei Mastercard und Sparkasse besonders schlimm.

Es empfiehlt sich daher ein hübsches Sümmchen (empfohlen werden min. 500€) bares mitzubringen. Doch Bargeld bekommt gerne auch mal Füße und das ist dann schlecht. Aber Kuba ist eigentlich ein sehr sicheres Land, was das angeht. Dennoch habe ich mich beim rumtragen von 1500€ nicht so doll gefühlt.

Doch es geht auch anders*: In den größeren Städten gibt es durchaus Geldautomaten. Die meisten zahlen Peso nationale aus, einige haben zusätzlich auch CUC. In diesem Falle prangt ein VISA-Logo darauf. Uns wurde alles mögliche zum Thema Strafgebühren erzählt. Ich habe es ausprobiert. Und bei Einsatz der richtigen Karte lohnt es sich durchaus!

Erstens: Es geht nur mit VISA-Karten. Zweitens: Je nach ausstellender Bank kann sie nicht akzeptiert sein. Drittens: Vermutlich sind Debit-Karten (abbuchung in 3 Tg.) eher akzeptiert. Viertens: Die Gebühren hängen von der augebenden Bank ab. Fünftens: Kartenaussteller darf nicht VISA-USA sein, Visa-Europa geht (Nicht US-Ausstellerbank).

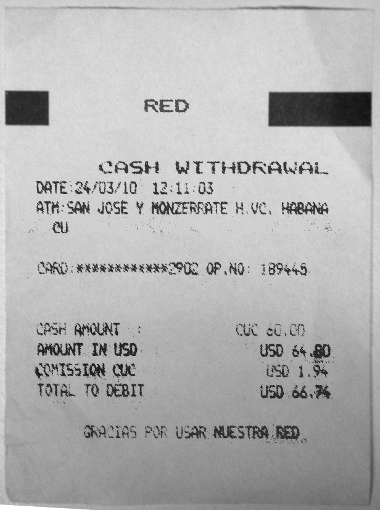

Ich habe zwe verschieden VISA-Karten getestet: Die von Cortal Consors wurde nicht akzeptiert. Die VISA-Karte von Comdirect hat funktioniert. Es wird gemunkelt, das auch die Karte der DKB funktioniert. Hier die Transaktion auf meinem Konto und am Automaten:

Abhebung von 60 CUC, Mit Gebühr 1,94 USD ergibt sich eine Frembwährungstransaktion von 66,74 USD. Auf dem Konto sah das dann ähnlich dazu aus (leider Buchung zu diesem Beleg und Belege dieser beiden Buchungen verschlampt:

| 6.03.2010 26.03.2010 Lastschrift Einzug Buchungstext: | |

| VISA-KARTE NR. 42***********2 ATM METROPOLITANO SU,CIUDAD HABA 23.03. 44,50 CU KURS: 1,3324000 Ref. I1210084N3535771/2013 -33,40 |

|

| 25.03.2010 25.03.2010 Lastschrift Einzug Buchungstext: | |

| VISA-KARTE NR. 42***********2 ATM BPA SUCURSAL 829,SANTIAGO CU 22.03. 22,25 CU KURS: 1,3450000 Ref. H921008411954172/2302 -16,54 |

|

Für die Abhebung der 40 CUC am 6.3.10 ergibt sich somit ein Endwechselkurs von 1,197 : 1 ; Derweil haben die Wechselstuben für eien EUR gegen 1,25 CUC getauscht. Das ist jetzt nicht berauschend wil ca. 4% schlechter. Aber für die gewonnene Bargeldsicherheit ein Erfolg.

*Zumindest, wenn man in Deutschland wohnt bzw. sich als EU-Bürger bei einer hiesigen Bank ein Konto eröffnet. Comdirekt!

Staßenarten

Straßenarten in englisch und ihre Entsprechungen

Verschieden breite Straßen und Straßentypen haben hier wie dort gewisse Namen. Hier ist eine Auflistung und Erklärung von englischsprachigen Straßenarten und ihre deutschen Entsprechungen.

| EN Bez. | Bedeutung | Deutsche Entsprechung | |

|---|---|---|---|

| Avenue (AVE) | feinere Straße | Straße oder Allee. | |

| Alley (ALL) | Ein schmaler (typischerweise nur fußläufig zugänglicher) Weg zwischen Häusern. | Allee | |

| Crescent () | geschlängelte/gebogene Straße | Bogen | |

| Cirquit | Rundweg, ohne Anfang/Ende | Bogen | |

| Circus | runder Platz | Platz | |

| Drive (DR) | geschlängelte Wegführung von A nach B | ||

| Freeway | Autobahn | ||

| Hiway , Highway (HWY) | Landstraße | ||

| Motorway | (GB) | Autobahn | |

| Expressway | Gebührenbehaftete Autobahn oder Kreuzunsfrei auf Brückenpfeilern durch die Megacity | Mauttobahn | |

| Lane (LN) | unspäktakuläre kleine Straße. Kann z.B. ohne Parkmöglichkeit mangels Platz sein | Zeile | |

| Terrace (TCE) | Erhöht oder am Abgund gelegene Straße | Damm | |

| Parade (PDE) | Prachtstraße, Aufmarschstraße | Chaussee | |

| Road (RD) | Straße, eher länger als Street | Straße | |

| Street (ST) | Generische Straße | Straße | |

| Square (SQ) | Rechteckiger/quadratischer Platz | Platz | |

| Mall | Fußgängerzone | ||

| Boulevard | Breite prachtvolle Einkaufsstraße | Boulevard | |

| Way | Weg |

Das Wasserstoffauto ist tod

Starker Tobak.

Aber eigentlich nicht so abwegig. Unlängst bin ich bei Linde an der Wasserstofftankstelle vorbeigelaufen und da sie so friedlich war sinnierte ich ein Wenig darüber. Man erinnere sich: Noch vor wenigen Jahren, eventuell sogar immer noch, präsentieren sich BMW und Mercedes mit ihren H2-Autos. Doch selbige sind inzwischen auf dem technologischen Abstellgleis.

- Diese Entwicklung ist auf dem Abstellgleis

Warum?

Es gibt das Wasserstoffauto zunächst in einer Variante als reiner Verbrennungsmotor und einmal als Brennstoffzelle mit elektrischem Antrieb. Bei zweiterem dient der Wasserstoff mit Brennstoffzelle nur als stärkerer Akku bei ansonstem „normalem“ Elektroauto. Daran ist so erstmal nichts verwerfliches. Immerhin haben rein elektrische Antriebe Wirkungsgrade gen 90% . Die Variante Verbrennungsmotor ist dagegen schon verwerflich, denn ein Verbrennungsmotor (Ausdehnungsenergie einer chemischen Reaktion) hat lediglich einen Wirkungsgrad von 40%. Es gehen also 50% Energie in Form von parasitärer Wärme verloren. OK, im Winter heizt man mit einem geringen Teil und auch die Brennstoffzelle erzeugt genug parasitäre Wärme, sodass der Gesamtwirkungsgrad auch dort deutlich abnimmt.

Die Herstellung des Wasserstoffs benötigt auch nochmals eine gehörige Portion Energie. Zum einen natürlich die chemisch darin gebundene aber auch noch nicht unerheblich Kompressions- und Kühlungsenergie. Nun kann man sich auch noch darüber erzürnen, dass der resultierende Wasserdampf aus dem Auspuff ein Klimagas sei, das ist bei der sich in der Atmosphäre ständig im Umlauf befindlichen Menge Wasserdampf aber vernachlässigbar. Nun kommt aber noch die Handhabe des Wasserstoffs. Einerseits benötigt man extreme Materialien für den Druckbehälter (Druckfest, Diffusion, Isolation) und ebensoviel Vorsicht und Drucksicherheit bei der Betankung. Wenn nun noch der Druckbehälter viel Platz benötigt und die neuesten Akkus mit noch höherer Kapazität auf den Markt kommen, sind auch die letzten Argumente pro Wasserstoffauto weg. Bislang war Wasserstoff + Brennstoffzelle eine „Platzsparende“ Batterie für längere Fahrten, aber die aktuellen LiIon-Akku-Entwicklungen machen rein Elektrische Autos praxistauglich. Sollte doch Bedarf nach hoher Reichweite und schnelle Betankung sein (LKW, Bus), so eignet sich Methan und ein Brennstoffzellen-Elektro-Antrieb wesentlich besser, da die Handhabung und Verfügbarkeit (Gas aus Bioabfall-Reaktor) einfacher und energetisch sinnvoller ist.

Ergo ist Wasserstoff als Antrieb bis auf weiteres nicht sinnvoll.